Каменев Анатолий Иванович

Голая правда России

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

| ||

|

||

| ||

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА

(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)

Россия.

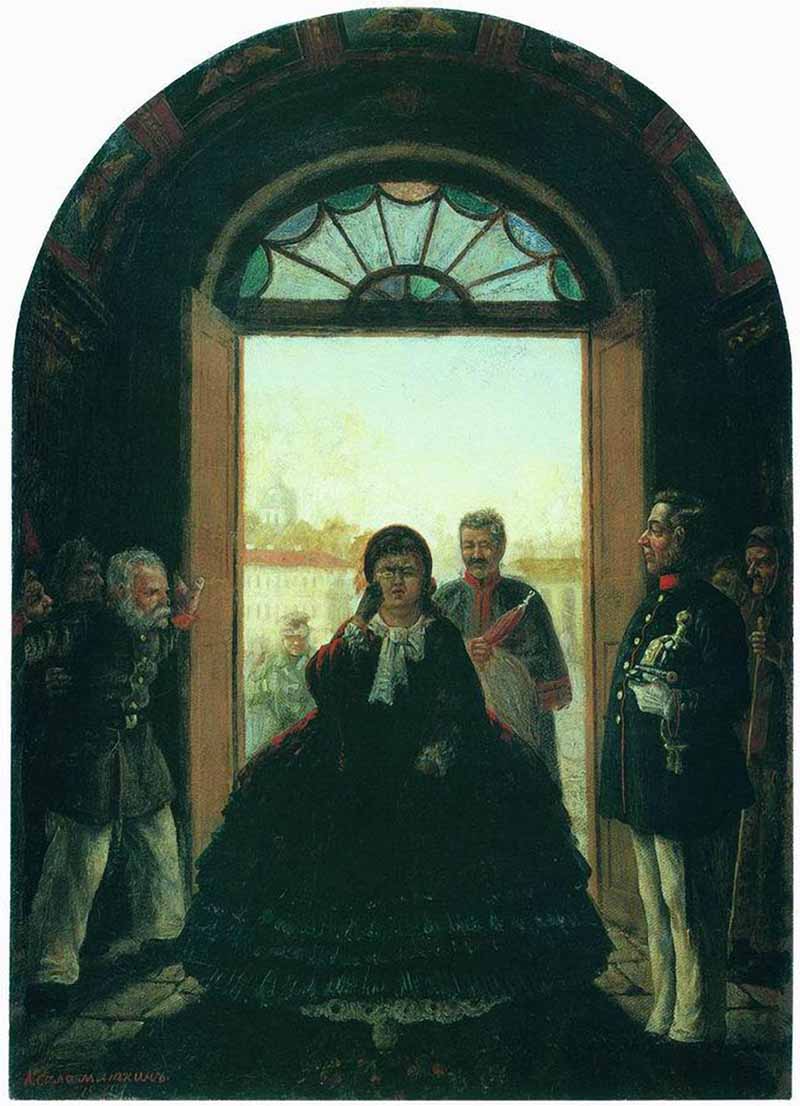

"Губернаторша, входящая в церковь" 1864

Художник Леонид Иванович Соломаткин (1837-1883)

Г. Шавельский

ГОЛАЯ ПРАВДА РОССИИ

("Царю говорят правду")

"Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен; но силу и власть имеет -- свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять".

Воинский устав Петра Великого