Каменев Анатолий Иванович

"Не подняться тебе, старик"!?

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

| ||

|

||

| ||

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА

(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)

"Портрет баснописца И.А.Крылова" 1834

Художник Эггинк Иван Егорович (1787-1867)

Анатолий Каменев

"НЕ ПОДНЯТЬСЯ ТЕБЕ, СТАРИК"!?

(Почему срабатывает инстинкт самосохранения, а не работает умная система воспитания воинов?)

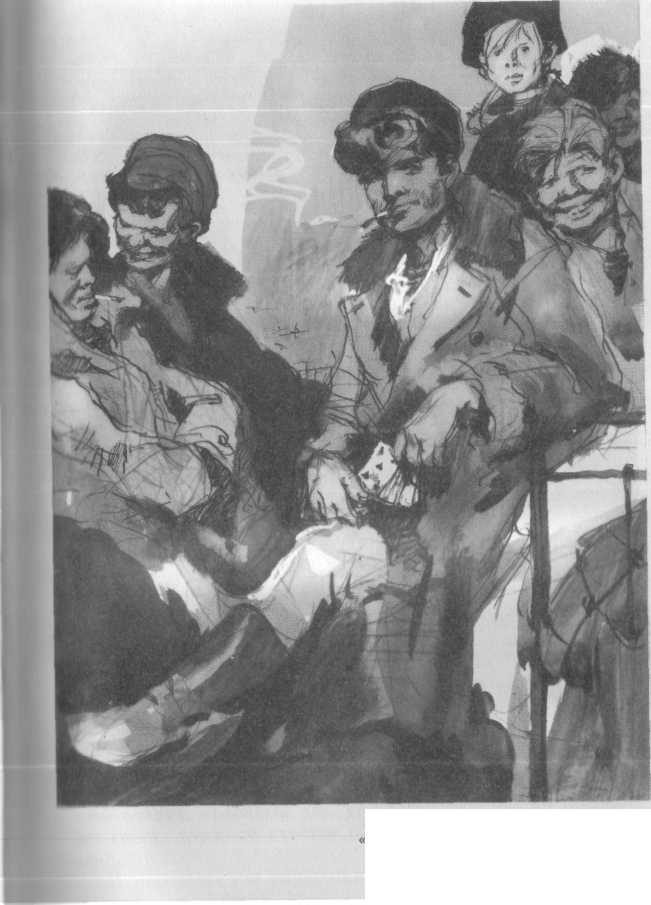

А.С. Макаренко

Мы не такие плохие, Антон Семенович!

(фрагменты из "Педагогической поэмы")

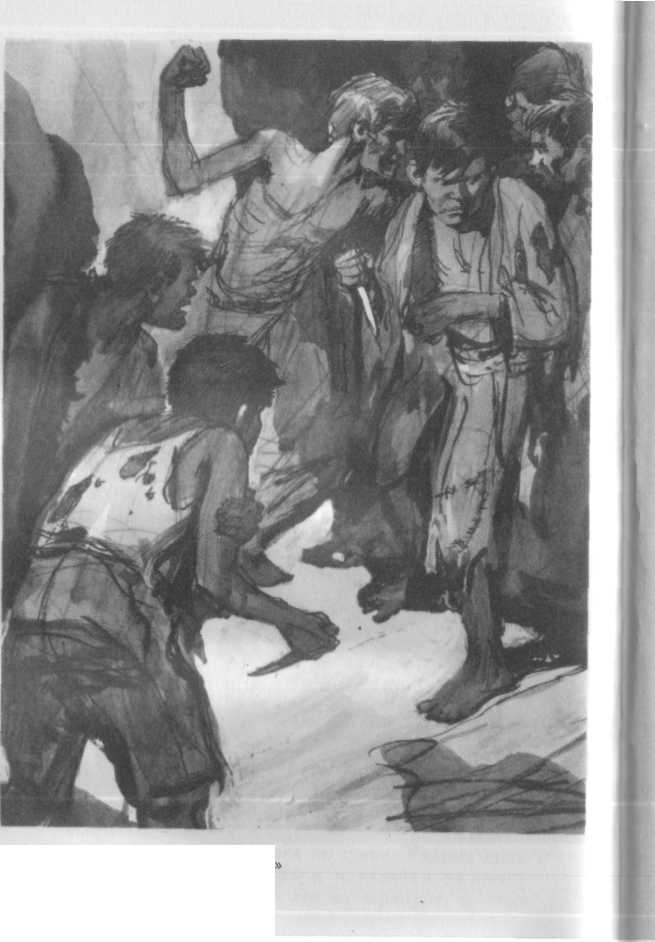

Я твердо решил, что буду диктатором ...