Каменев Анатолий Иванович

"Офицеры шли с поднятой головой"...

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

|

||

"Только некоторые офицеры шли с поднятой головой"...

А ведь у каждого был "венец карьеры" и жизни...

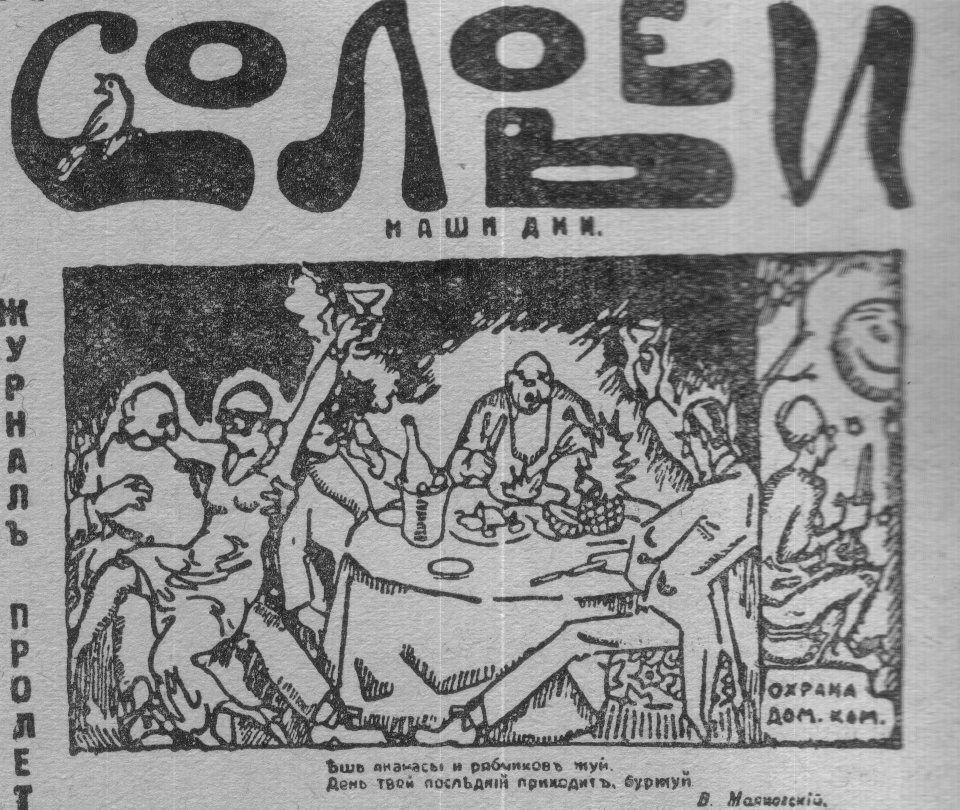

Вл. Маяковский

ИЗ "ОЧЕРКОВ РУССКОЙ СМУТЫ"

А.Н. Деникин

Приказ N 1

Приказ N 1.

Петроградский Совет

Рабочих и Солдатских Депутатов.

ПРИКАЗ N2