Каменев Анатолий Иванович

"От Суда никому не уйти"...

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

|

||

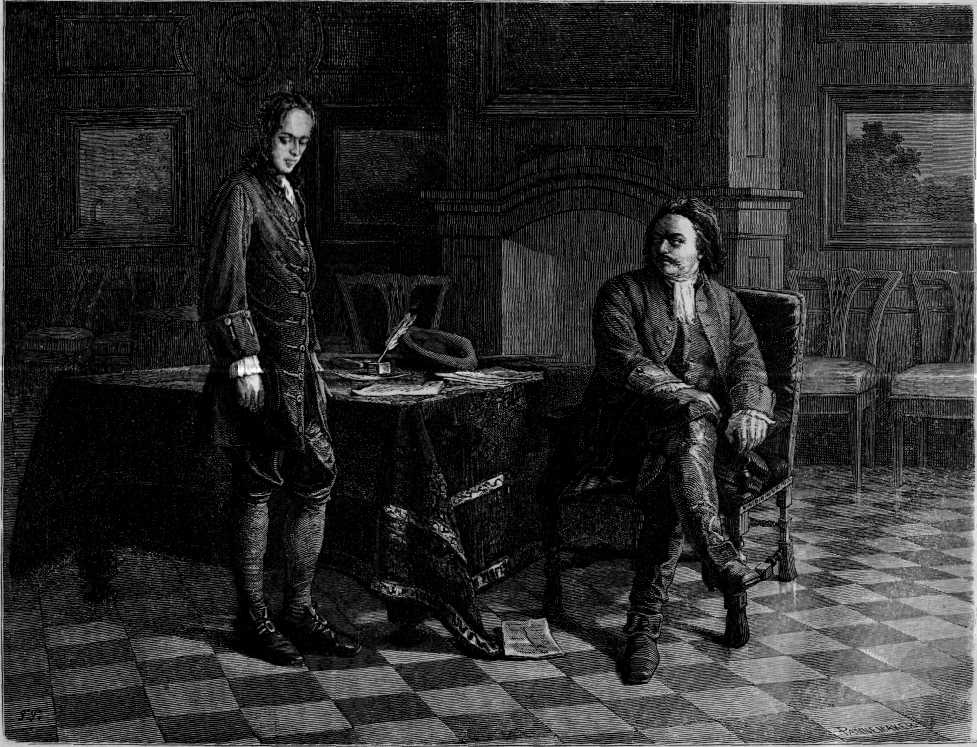

Петр I и царевич Алексей Петрович.

С картины проф. Н. Н. Ге. Рис. Г. Глушков.

А СУДЬИ КТО?

А. С. Грибоедов.

Гравюра Н. Уткина с портрета Е. Эстеррейха. 1829 г.

А судьи кто? --

Д. И. Фонвизин.

Портрет худ. Ж. Караф.

А. Н. Островский.

Портрет худ. А. А. Перова. 1871 г.

"Горе от ума"

Илл. худ. Н. В. Кузьмина к комедии. 1952 г.: Скалозуб, Хлестова, Загорецкий,

Репетилов.

Заседание Боярской думы