Каменев Анатолий Иванович

"Падает дуб, подточенный червями"...

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

|

||

"Падает дуб, подточенный червями"...

Петр I.

Мозаика М. В. Ломоносова.

1754.

Эрмитаж

"КТО НЕ ЛЮБИТ СЛУЖБУ - ТОТ НЕ ВОИН"

А.Каменев

(Моя новая книга "НАУКА ПОБЕЖДАТЬ")

Из истории о воинах И. Маслова:

(Фрагменты)

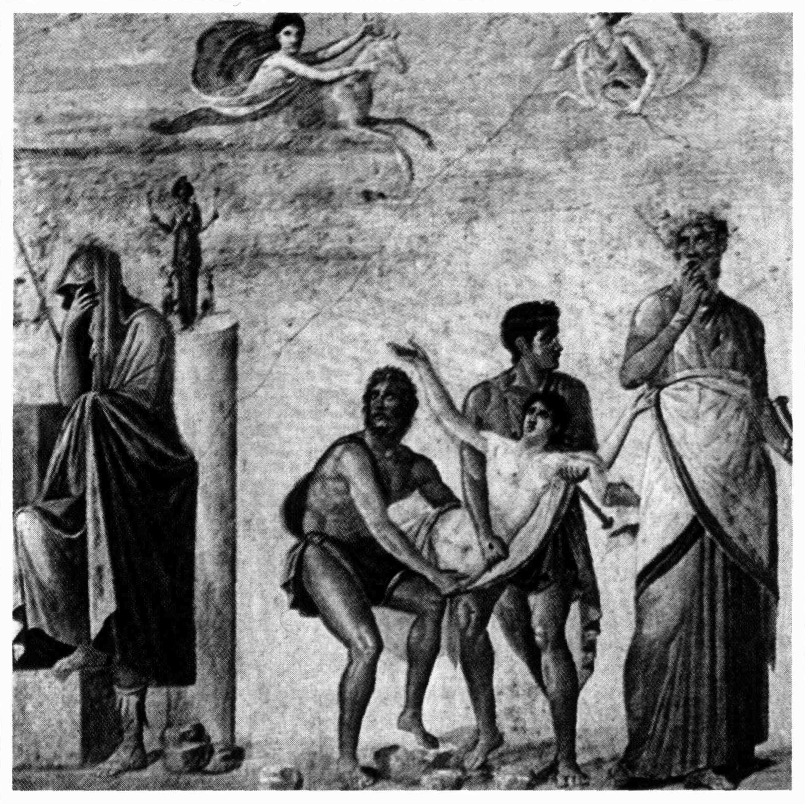

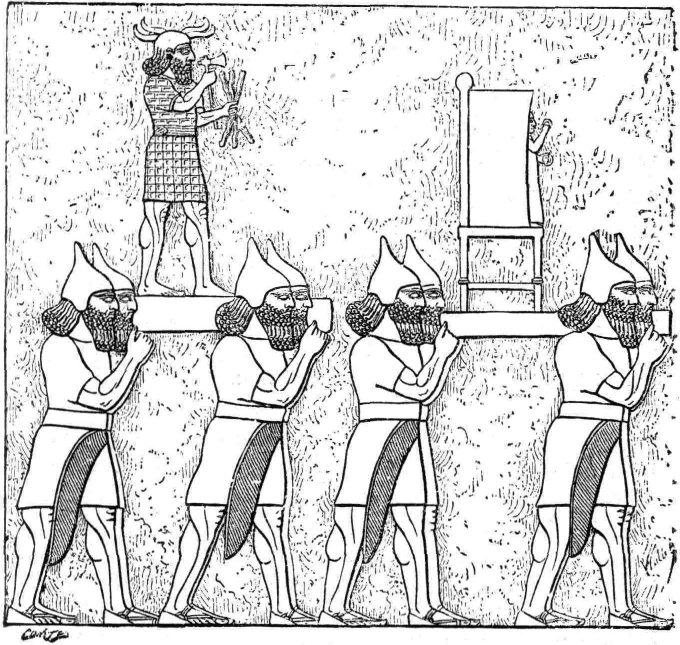

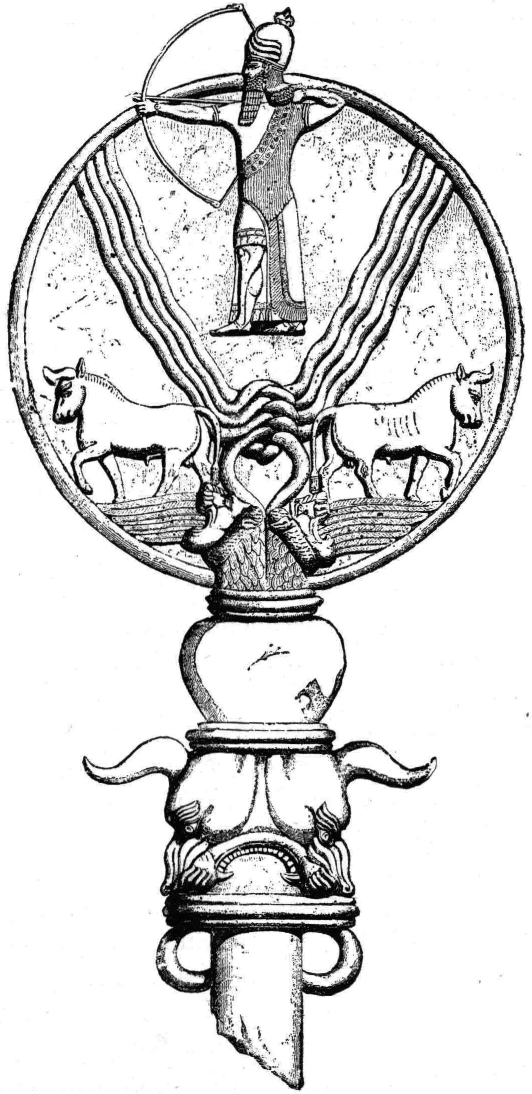

Разными были воины всех времен