Каменев Анатолий Иванович

"Сходись - бранись, расходись - мирись"...

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

|

||

"Сходись -- бранись, расходись -- мирись"...

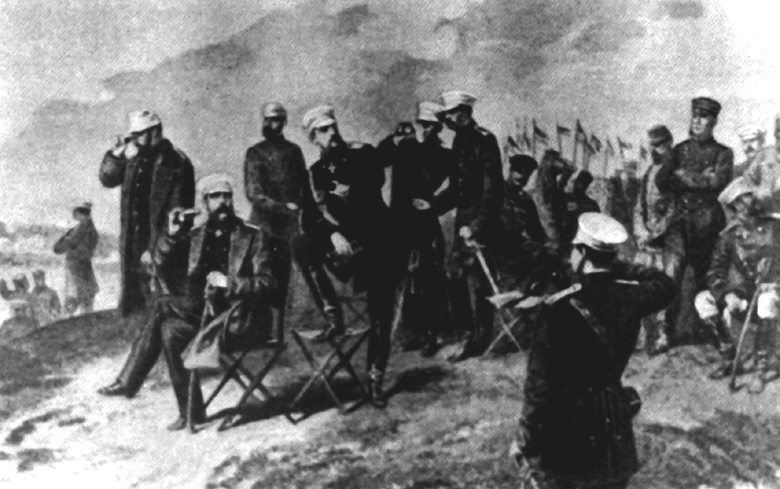

Русский император Александр II

и румынский князь Карл наблюдают за боевыми действиями.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

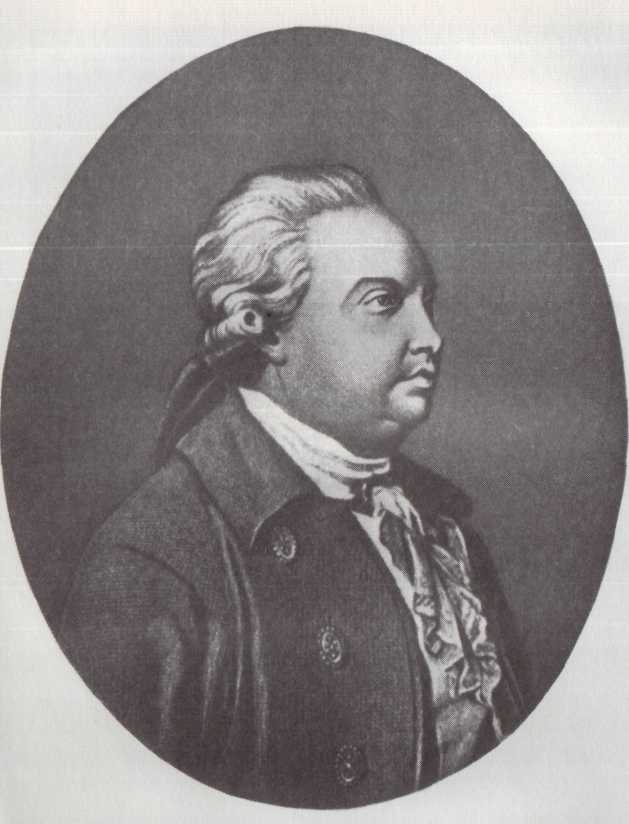

АЛЕКСАНДР II

(Исторические детали той эпохи)

***

Эра "рукописного безумия"