Каменев Анатолий Иванович

Судьба и грехи России

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

| ||

|

||

| ||

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА

(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)

Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту.

Художник Валентин Серов

СУДЬБА И ГРЕХИ РОССИИ

(фрагменты из статьи)

Г.Федотов

Россия.

Первый чин.

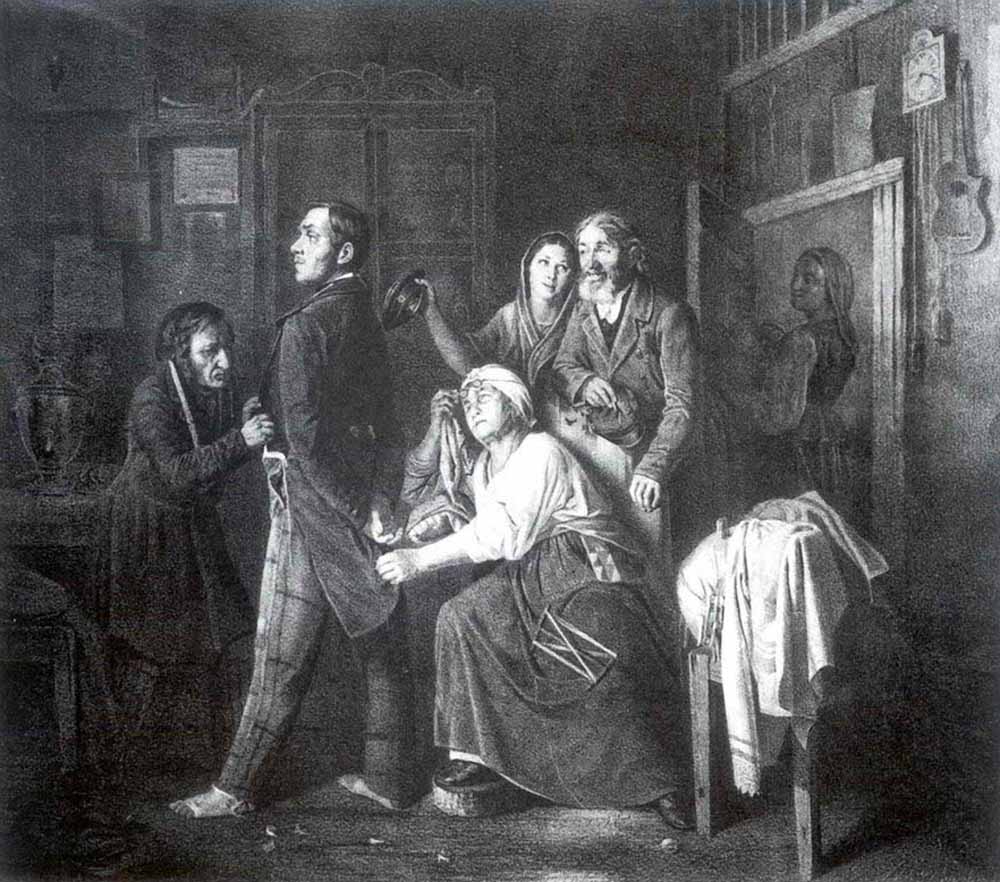

Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы. 1860г..

Художник Перов Василий Григорьевич(1834-1882)