Каменев Анатолий Иванович

Удар По "Логовицу" Глупцов

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

| ||

|

||

| ||

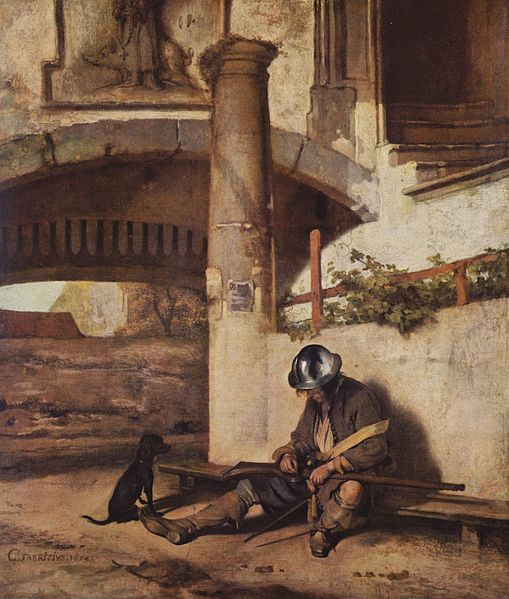

Спящий страж. Художник Карел Фабрициус

Анатолий Каменев

УДАР ПО "ЛОГОВИЦУ" ГЛУПЦОВ

Того, кто способен извлекать корысть из общественных дел, почитай готовым на святотатство, на окрадывание могил, на хищение у друзей, на предательство, на лжесвидетельство; подавая совет, он вероломен, творя суд -- нарушитель присяги, исполняя должность -- лихоимец, а если сказать все в одном слове, нет такого рода неправды, от которого он был бы чист. (Плутарх)

"Крестный ход на водоосвящение в деревне" 1858. Художник Иван Петрович Трутнев (1827-1912)

Уроборос.

(Символическое "принесение в жертву", то есть укус за хвост змеи, означает приобщение к вечности в конце Великого делания).

Гравюра Л. Дженниса из книги алхимических эмблем "Философский камень". 1625.

|

|

По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru

(с) ArtOfWar, 1998-2023 |