Каменев Анатолий Иванович

"Рыба гниет с головы"...

[Регистрация]

[Найти]

[Обсуждения]

[Новинки]

[English]

[Помощь]

[Построения]

|

||

| ||

|

||

| ||

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРА

(из библиотеки профессора Анатолия Каменева)

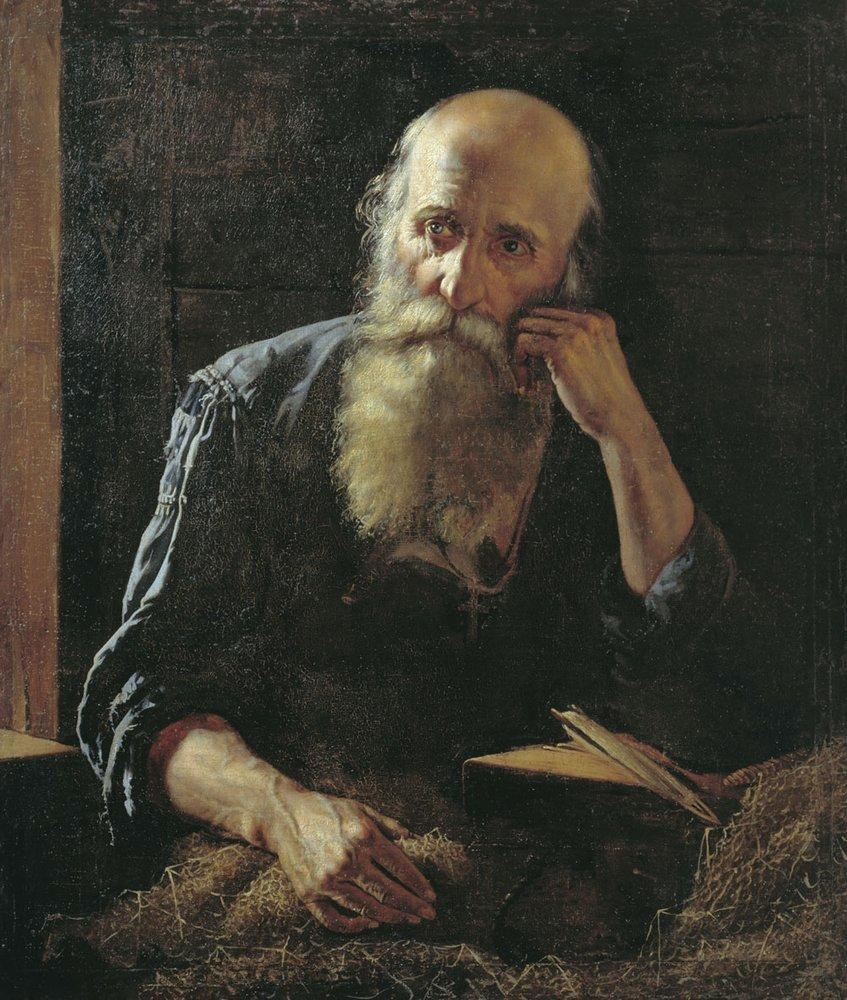

"Рыбак, плетущий сеть" 1854.

Художник Фелицин Ростислав Иванович (1830-1904)

Анатолий Каменев

"РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ"...

Кавказ и Закавказье идут вслед...

Украина, Молдова ...

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Часть первая

Пролог